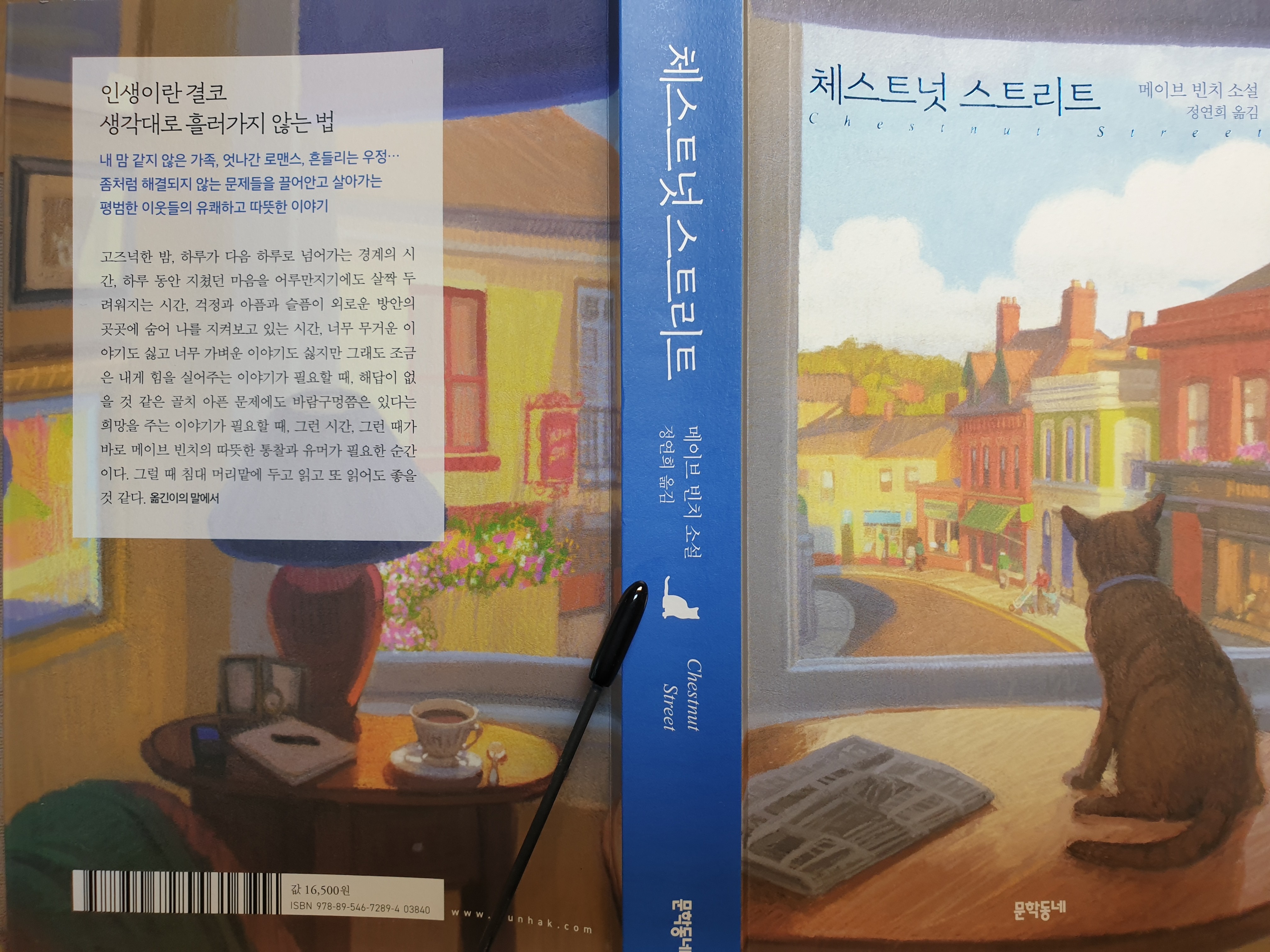

2018년 여름에 다녀온 더블린 출장 이후로 아일랜드란 나라를 좋아하게 되었다. 제임스 조이스, 오스카 와일드, 사무엘 베게트 같은 문학의 거장들을 배출한 나라여서 그런지 아일랜드의 감성은 나에게 초록빛 자연과 함께 아련한 향수마저 불러 일으켰다. 아일랜드가 그리워질만 했을 때 알게된 소설가가 바로 메이브 빈치였다. <그 겨울의 일주일>이란 작품을 읽은 후로 아일랜드의 국민작가라는 메이브 빈치는 나의 뇌리에 강하게 각인되었다. 두 번째로 읽었던 <비와 별이 내리는 밤>의 책장을 덮은 후로 나는 완전히 그녀의 팬이 되어 있었다. 이번에 세 번째로 만난 소설인 <체스트넛 스트리트> 역시 마지막 541 페이지의 책장을 넘길 때까지 어느 한 부분도 지루할 새가 없이 흥미진진한 얘기들로 가득했다. 그야말로 메이브 빈치는 이제 믿고 보는 작가라는 사실을 다시금 내게 확인시켜 주었다.

<체스트넛 스트리트>는 읽는 내내 미국 작가 오 헨리의 유명한 단편소설 <마지막 잎새>와 <크리스마스 선물>을 떠올리게 할만큼 재치있고 드라마틱하면서도 감동적인 이야기들인 37편의 단편소설로 구성되어 있다. 말발굽 모양으로 구부러진 가상의 더블린 거리인 '체스트넛 스트리트'에 사는 서민들의 애환을 다루고 있기 때문에 37편의 단편 각각이 독립적이면서도 같은 지역에 산다는 것으로 모자이크처럼 서로 얽히게 되어 책을 읽는 재미를 더해준다. 아일랜드 출장길에서도 느낀 것이지만 더블린은 한 나라의 수도답지 않게 작고 소박하다. 더블린 시내에 속해 있는 '체스트넛 스트리트'의 주민들이 성공을 꿈꾸며 큰 무대로 나가는 대상이 런던이나 뉴욕으로 그려지는 걸 보면서 더블린이 어릴 때 살았던 내 고향마을처럼 느껴지기도 했다. 입신양명(立身揚名)을 위한답시고 농촌인 고향을 떠나 지금까지 서울에서 살고 있는 나의 지나온 삶을 회상하면서 추억에 젖게 만들어준 <체스트넛 스트리트>는 가끔은 다시 들춰보고 싶은 몇 안 되는 소설책이 될 것이다.

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 눈꽃 핀 개강일 - 2021년 3월 2일(화) (0) | 2021.03.03 |

|---|---|

| 나의 체중조절 프로젝트 - 중간보고서 (0) | 2021.03.01 |

| [독후감] 화씨 451 - 레이 브래드버리 (0) | 2021.01.12 |

| [독후감] 에베레스트 솔로 - 라인홀드 메스너 (0) | 2021.01.05 |

| [독후감] 소노 아야코 <나는 이렇게 나이들고 싶다> (0) | 2020.12.30 |